外壁塗装でよくあるトラブル

外壁塗装をして綺麗にしてもらったのに1年〜2年経たないうちに塗膜が風船のように膨れているというご相談をよくいただきます。

塗膜の浮き

写真のように塗膜が風船のように膨れ上がる理由は、上部から浸水している状態でその浸水している部分を防ぐ処理をせず、そのまま塗装をしてしまうとこのような状態になります。

この事例は本当に少なくはないですので、知って頂く事でこのような失敗を一つでも減らす事が出来れば良いなと思い説明させて頂きたいと思います。

笠木

最も多いのはこのような笠木からの浸水です。

理屈として雨は上から水が落ちてくる訳ですから、傘のように雨水がかからないような役割をしてくれるのが建物では屋根や屋上の陸屋根、庇、笠木などです。

ひび割れ(クラック)

浮き

今回は笠木についてご説明させて頂きます。

この部分は雨水を受ける部分ですのでかなり重要な箇所です。

もし傘に一つでも穴が開いていたとしたら、その穴から雨水がパタパタと落ちて、傘をさしていても濡れる事になると思います。

全国には塗装屋さんって沢山存在しますが、その中でも防水工事も知識と技能があって出来るという塗装屋さんは全体の3割にも満たないという事は事実です。

塗装屋さんに外壁塗装の依頼をした場合は、大半がこの笠木も外壁塗装と同じ塗装をすると思います。

これは手抜きではなく、塗装屋さんは塗装が専門ですので日頃下請けをメインでやっている塗装屋さんはきちんとした補修も防水も出来なくて当然なのです。

それは何故か?

それは防水屋さん、下地補修屋さんと専門の施工業者がありますので、マンションやビルなどの改修工事では其々の専門職を元請けの建設会社や改修工事の業者さんは手配をするからです。

その中でもこの笠木の部分は防水をされず、塗装だけしているという施工が多いのはきちんとした知識が備わっていないからだと思います。

笠木 ウレタン塗膜防水

笠木は写真のように最低限、防水をしている事が理想です。

最近の建物はアルミの笠木が多いですが、築年数が30年を超える建物は新築当初にモルタルの素地で仕上げているままの状態や、塗替えをされた時に外壁塗装と同じように塗装している所が圧倒的に多いです。

写真は笠木から浸水した水が下に流れ落ち、水の溜まった部分の塗膜を風船のように膨らませていた部分を除去した時のものです。

これは上の傘の役割をする笠木を先に防水して、止水を確認する為です。

風船のように塗膜が膨らむという原因はこれなのです。

上部の笠木の下地処理をきちんとしないで外壁塗装をするので、笠木から浸水して中に水が入りこのように塗膜を浮かせてしまうのです。

更に、浸水していく場所にひび割れなど有れば、そのひび割れから建物の中に浸水して雨漏りするという事になります。

斜めに勾配のついた笠木

工夫して笠木を斜めに角度をつけている所も有りますが、これは水が流れ落ちて上部に溜まらないという事で浸水を大きく抑える事が出来ますが、やはりひび割れなどが生じるとその部分からの浸水は防ぐ事は出来ません。

塗膜が膨れた部分を剥がして、同じように補修して塗装しても浸水している上部を塞がなければ意味がないという事をご理解して頂けて一つでも多くこのような失敗が少なくなっていくのであれば、私もこのブログを掲載して良かったと思っています。

この塗膜の膨れの原因

先ずは浸水している箇所を見極めて原因を知る事。

原因がわかれば、再び同じ事にならない処理をする。

ウレタン塗膜防水

上部の止水を確認をしてから、そこで塗装です。

下地補修

パターン復旧(既存と柄合わせ)

補修部分塗装

今回のような事例は簡単に誰でもわかりそうな事ですが、実際にこのような事で心配されて弊社に沢山のご相談が有り施工させて頂いている事は事実ですので、現実少なくはない事例だと思います。

また屋上の防水工事でも浮きの事例が多いですので、原因と修繕の方法をご説明させて頂きたいと思います。

DIYでも使える万能な防錆剤

今回はDIYで塗装している人にもプロの人にも簡単に使って頂ける万能な防錆剤をご紹介させて頂きます。

セレクトコート N330 メタルシルバー

このセレクトコート N330は、鉄部の錆びた部分に塗るのに適した万能な塗料です。

ルーフボルト

鉄骨の建物の屋根でよく見かけると思いますが、この屋根材を止めているルーフボルトが腐食して写真のようになっている所は凄く多いです。

工場や倉庫など、雨漏りのご相談を頂いて最も多いのがこのルーフボルトのパッキンが劣化して穴に隙間が出来て、そこから浸水して雨漏りしている事例が多いです。

このように全体が錆びて腐食しているルーフボルトのような部分に、簡単に表面のサビを落として頂いてセレクトコート N330を2回塗りすると通常の錆止めを塗って塗装するよりも長持ちしますし、工程も省けてコストを下げる事が出来ます。

セレクトコート N330塗布後

よく雨漏りした時に予算の関係でこのルーフボルトの周りににコーキングを打って隙間を埋めていますが、大半がシリコンを打っています。

その時はその処理で持つかもしれませんが、数年後に塗装するにしてもルーフボルトを交換して外すにしても、かなりの手間が掛かり費用も高くなります。

このセレクトコート N330を塗るのは作業性も良く簡単に出来ますので、これを数年に1度のメンテナンスをすると長期間に渡り維持出来ると思います。

TVアンテナの支柱

また外壁塗装の際に足場を組んで見かけるのがTVアンテナの錆びた支柱です。

弊社では外壁塗装の時にサービスで塗らせて頂いてますが、日頃上がって見ることの困難な場所ですので、足場を組んだ時にこの防錆処理をしておく事をお勧めします。

全体に錆びていますので、表面の錆びをケレンして落とします。

ケレン後にセレクトコート N330を2回塗ります。

セレクトコート N330塗布後

この塗料の優れているのは、水性でシルバーということです。

赤サビを腐食の進行を防止する黒色被膜に転換させて防錆効果もある上に、更にムラにならなく簡単にシルバーが塗れるという事は作業性の向上とコストダウンになります。

私も36年塗装の仕事をしていますが、このセレクトコート N330を知るまでは避雷針や亜鉛メッキの鉄部塗装では通常のエポキシ樹脂錆止めを塗った後にアルミニウムペイントを塗っていました。

しかしアルミニウムペイントは足場で塗る避雷針などの塗装では必ず継ぎ目が出て、慣れて要領を知っている人しか綺麗にムラが出ないように塗るのは困難でした。

そういう意味でもこのセレクトコート N330 メタルシルバーは群を抜いて良いと思いますので、今後色々な場面で使われていく塗料だと確信しています。

有限会社アタック塗研で、このセレクトコート N330を通販で販売していますので、是非使ってみて頂きたいです。

有限会社アタック塗研 ツクツク通販ページ

メルマガ会員登録をして頂くと購入が可能になります。

https://ec.tsuku2.jp/sp/shop/0000194566

進化しても変わってはいけない塗装の根本

私が塗装の職に就いたのが35年前。

35年間ずっと塗装工事に携わってきましたが、その間に使っている塗料が進化し、使っている刷毛やローラーなどの塗装用具も進化してきました。

一つ付け加えると作業着も昔に比べると現在は格好良くなりましたね!

時代の変化と共に進化していく事は当然ですが、塗装の場合は進化と共に工程を省いてコストダウンという物を売る為に開発しているような感じがします。

ケレン、錆止め要らずで1回で仕上がるという塗料などがそんな感じで売られていますが、塗装をナメてるのか?と言いたい塗料です。

私が塗装をしだした昭和61年頃のお家の外壁は、左官の掻き落としや刷毛引きの仕上げが大半で、築10年ほど経つお家に吹付タイルで塗替えというのがブームになって全盛期の頃だと思います。

掻き落とし

新築の戸建て住宅やマンションの外壁には、リシン、セメントスタッコ、そして吹付タイルがやはり断トツで多い時期でした。

吹付タイル(ヘッド押さえ)

その当時の上塗りに使っていた塗料は殆どがアクリルの強溶剤で、水性のアクリルも有りましたが当時は強溶剤と水性というのは比較にならないほど強溶剤の方が良かったです。

そしてその当時は刷毛とローラーで塗るよりも、エアレスで吹いて仕上げている方が多かったです。

その当時の外壁塗装は現在に比べると凄く儲かっていたのではないかな?と思います。

そしてそれから数年後に、その新築で吹付タイルやリシンで塗装した建物の塗替え時期に単層弾性の上塗りが当たり前のように使われるようになりました。

有名なのが日本ペイントのDANユニです。

しかしこの塗料は数年後に問題となりました…

下塗りにシーラーを塗っていても、少し剥がれている部分をめくりだすと、キリがないぐらい剥がれ出して止まらないという塗料で、数年後に漏水などで塗膜の内側に水が回ると、そこから剥がれ出してボロボロと剥がれ出して、数え切れないほどの沢山のクレームが入った事だと思います。

この写真のような状態の外壁をよく見かけましたが、これが単層弾性の代表的な例です。

それから、セラミックの石状を営業する訪問販売の業者さんも増えて、セラミックなので半永久に持ちますとか言って一時期は石状で仕上げている外壁も多かったですが、これも下地処理をきちんとせずに仕上げているので数年後には無惨な姿と化して、これも沢山のクレームで沢山の訴訟に膨れ上がっていました。

現在は会社名を変えてやっている大手の業者さんも有りますが、大半はそのような訪問販売の業者さんは残っていません。

そしてお家の塗替えをして高いお金を支払ったのに酷い目にあったというお客様も沢山居たという事は事実なのですが、実際に沢山のお客様から相談を受けて私はそんな無茶苦茶な塗装をしている現状の壁を下地から補修してやり替えてきました。

ちょうどそんなクレームが多かった時期の25年前ごろに、今度はメーカーが微弾性フィーラーを売り出しました!

その当時は微弾性フィーラーはシーラーが要らず、そのまま地に直接塗れるという事で売り出し、上塗りはウレタンが主流でした。

この時も強溶剤と水性のウレタンがあり、やはり強溶剤のウレタンの方が品質は断然良かったです。

それから2年ほどで上塗りに水性シリコンが登場してきました。

ウレタンよりも耐候性があり、12年は持つと言われて良い材料だと思いましたが、出た当時は凄く高かったですので、ウレタンを塗っている方が多かった気がします。

しかし水性シリコンが出てから2年ほどで値段は凄く下がり、ウレタンと然程変わらない値段になってからは水性シリコンがお家、マンションなどの塗替えでは大半で使われるようになりました。

この微弾性フィーラーにトップが水性シリコンという仕様が25年経った現在でも定着し、現在は水性シリコンよりも耐候性が高いと言われるラジカルという塗料を上塗りに使っている塗装屋さんが多いです。

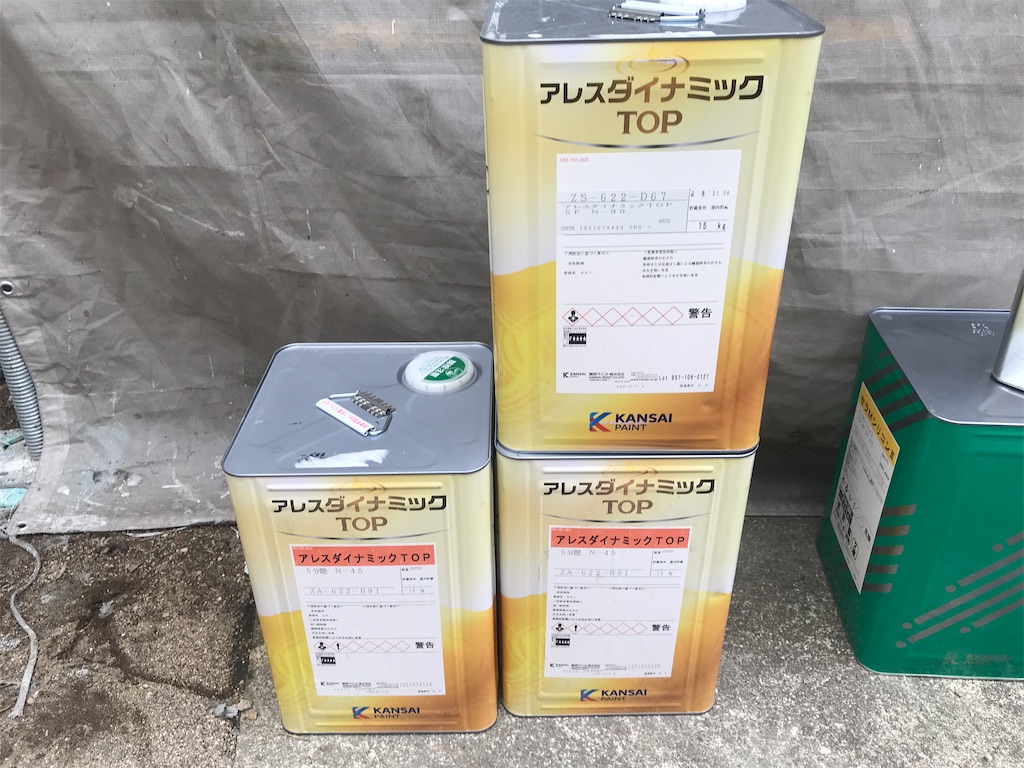

弊社も現在は、このラジカルのダイナミックトップ(関西ペイント)をお勧めして使っています。

ダイナミックトップ

これまでの外壁塗装の流れを述べさせて頂きましたが、微弾性フィーラーが出るまでの下地材もカチオンフィーラー、ローラーで塗れるというアンダーフィーラー、プラサフなどが有りましたが、私は現在でも微弾性フィーラーよりは万能だと思っています。

シーラーレスと使われている微弾性フィーラーは、実際には爪で擦ると簡単に剥がれるので昔からシーラーが要らないとは思っていませんでした。

現在は各メーカーから微弾性フィーラーの専用シーラーが出ていますが、シーラーを塗って微弾性フィーラーをウールローラーで塗って厚みが付かないのであれば、カチオンフィーラーを塗ってシーラーを塗る方がよっぽど強い下地が作れると思っています。

これは外壁塗装の歴史を振り返ってみると、カチオンフィーラーが下地材として使われていたのが30年ほど前ですから、現在はベテランとして20年〜25年迄の経験がある職人さんはカチオンフィーラーを旧塗膜の上から塗ったという経験のある人がかなり少ないと思います。

カチオンフィーラーというのは本当に密着性も良く抜群な下地調整材だと思います。

しかしあまり使われていないのは、20kgセメント袋に入っているので重たいし、大きなバケツなどで練って一斗缶に移して足場に上がるというのも手間がかかるし、一番のデメリットとしては足場に練り置き出来ないという事で作業性が良くないという事だと思います。

この先もどう進化していくのか?

それはわかりませんが、メーカーは光触媒、フッ素、無機、遮熱とどんどん高価な塗料を開発していってますが、1缶が5万円を軽く超える塗料です。

耐候性に強い塗料を開発していく事も良いですが、私は35年間この仕事をしてきて一番大切だと思う事が、一番下に塗るシーラーをどれだけしっかりと密着させる事が出来るのか?

また下地が、よく吸い込むALCや旧塗膜がスタッコなどの場合、吸い込みを止めて目止めの出来る下地を作れるのか?

上塗りよりも下地の段階の方が気になります。

これだけはこの先、時代の変化と共に進化したとしても塗装の根本として変わってはいけない事だと強く感じます。

下地さえしっかり出来ていれば、上塗りは前で述べさせて頂いた、ダイナミックトップで十分過ぎる仕上がりで長持ちさせる事が出来るのです!

ダイナミックトップは1缶が1万2千円前後ですが、私はその値段以上の値打ちのある塗料だと思いますし、お客様に1缶5万円以上する塗料はお勧め出来ません。

営業マンを沢山抱えている業者さんは勿論、他の業者さんとは違うという事を強みでそのような塗料を売りにするのだと思いますが、実際に現場をずっと見てきた私からするとお客様に無駄に高いお金を使わせて、値段に担わない施工をしているなとしか思えません。

これは今年の年頭の決意ですが、今年はそのように高い値段を支払ってトラブルに巻き込まれるお客様を1人でも減らしたいと思いで、しっかりと営業をしてアタックSPB工法を知って頂こうと思います。

アタックとは、そのような茶番の業者さんを攻撃していくという意味のアタックなのです。

なのでそのような業者さんと相見積の中に入れて頂いて、比較して頂き、お客様に下地の重要性を理解して頂いて1つでも多くの受注を取って喜んで頂ける施工をしたいと思います。

通常よりも長持ちする弊社の鉄部塗装!

今回は通常の鉄部塗装と比較して、アタックSPB工法®︎のSPB-強力防錆システムが下塗りの段階では6倍以上の期間、サビの再発の延ばす事が出来たという実験の報告をさせて頂きたいと思います。

腐食している箇所をケレン。

腐食している部分をケレンすると塗膜が剥がれて錆びた部分が剥き出しになります。

セレクトコートN300 さびチェンジ(サビ転換剤)を塗布

ケレン後にセレクトコート N300を塗布します。

腐食した部分に塗り乾燥すると赤サビが黒色皮膜に変色します。

赤サビが黒色皮膜に転換

セレクトコート N300 さびチェンジ(サビ転換剤)

このサビ転換剤も様々なメーカーが出していますので10種類以上の物を実感で試してみましたが、その中でわかった事が溶剤よりも水性の方が鉄のサビた部分には相性が良いという事でした。

これは30年以上この仕事をしている私としては持っていた常識を覆されました!

溶剤で染めQの錆封じやエレホンのラストチェンジなどの溶剤の防錆剤を使っていましたが、これは長い期間サビの再発を抑える事は出来ませんでした。

サビキラーという転換剤もネットで購入して試しましたが、これが大きくヒントとなりました!

DIYなどで使って頂くのならサビキラーはお勧めしますが、我々はプロとしてお客様からお金を頂いて塗装しますので、幾度と様々な塗材を実験してみてセレクトコートN300を使っていこうと決めました。

実験の動画です。

セレクトコート E350 パワフルガード(防触保護剤)

セレクトコート N300(サビ転換剤)でサビ転換処理をした後に通常のサビ止め、上塗りと塗装するだけでも3倍以上の期間サビの再発を延ばす事は前回の実験で実証されましたが、それに加えてセレクトコート E350 パワフルガードを塗布するとその防錆処理をした状態を長期間保護するという事が実験によりわかりました。

実際には6倍以上の期間、通常のサビどめよりもサビの再発を抑えた訳ですので、弊社では自信を持ってお客様には通常の鉄部塗装よりも3倍以上の期間長持ちさせる塗装とSPB-強力防錆システムをお勧めさせて頂いてます。

上塗りを塗ってしまえば隠れてしまう下地処理。

仕上がった瞬間は綺麗になってわからない部分かも知れませんが、綺麗で長持ちさせる塗装というのはいかに下地の段階でしっかりとした素地を作っているのか?

塗装に限らずですが、見えない部分ですがしっかりとした根を張るからこそ綺麗な花が咲くのだと思いますが、それと同じなのだなと思います!

有限会社アタック塗研

セレクトコート N300 (サビ転換剤)

セレクトコート E350 (防錆保護剤)

は、弊社の販売資材一覧のページから入って頂いて購入が可能です。

https://attack-spb.com/menu_page/index.php?mode=menu_page&page_id=1021&mp=3

北海道でアタックSPB工法®︎

昨年(2020年)10月にお問い合わせを頂き、北海道室蘭市のアパートで鉄部の腐食が酷いのでアタックSPB工法で補強出来るか?との相談を受けました。

手摺の腐食

天井、デッキの腐食

土間に腐食して剥落した鉄の破片やモルタルが沢山落ちている状態でした。

建物は2階建てですが、1階部分には車が入る車庫があり、1階の天井は床から3.6メートルある建物で、通常の3階建ての高さがありましたので、足場を組んで作業する事をご提案させて頂きました。

勿論、長期間放置していたというのは主な原因である訳ですが、所々に水が浸水する箇所がありましたので、それが鉄を腐食させて剥落する状態になっていた訳です。

この状態で錆止めして塗装した所で、内側に大量の水が入る訳ですから腐食の進行は止める事が出来ません。

なので、先ずは浸水する箇所を全て補修して中に水が入らないようにするという事が最優先ですので、今回は先ずその補修からの施工をご提案させて頂きました。

階段もササラ、蹴込の隙間から浸水して段裏の鉄を腐食させて穴の開いている部分も数カ所有りました。

今回、1ヶ月ほど北海道に行って施工してきましたが、単に足場を組んで鉄部塗装をするだけでしたら2人で1週間有れば終わる程度の規模ですが、塗装する迄の下地の素地ごしらえにかなりの時間を要しました。

工事の工程はまた掲載させて頂きたいと思いますが、今回はこのように腐食しているのには浸水が原因で生じているという事と、表面だけの塗装をした所で意味がないという事を知って頂きたいと思い書かせて頂きました。

SPB-カチオン Thichness

近日、販売開始予定のSPB-カチオン、Thichness!

実際に施工で使わせて頂きました。

2020年12月

屋上の土間のモルタルが所々剥がれている状態で漏水しているという事で、下地補修をしてウレタン塗膜防水、通気緩衝工法で施工する仕様を組ませて頂きました。

浮いているモルタルを剥がせる所まで剥がして、清掃。

それから凹み部分に吸水調整材を塗布。

約3mm前後の凹み部にSPB-カチオン、Thichnessをコテで均しました。

このカチオンフィーラーは通常のカチオンフィーラーよりも厚みが付けれるように製造して頂きましたので3mmの厚みは問題なく付けれます。

塗装や防水の旧塗膜の剥がれの補修に理想の厚みを付けれるカチオンフィーラーです。

全く割れもなく、問題なしの補修を確認する事が出来ました!

そして次はモルタル全面に吸水調整材を塗布しました。

そして、Thichnessを全面に塗りました。

コテで2mm前後の厚みを付けて均してみましたが、これも問題なくクリア!

次に通常のように1mm前後の厚を付けて均してみました。

これも問題なくクリア!

1mm〜3mm迄の厚みを付けるのには最適な力を発揮する事が確認出来ました。

SPB-カチオン、Tchichnessは主に塗装、防水工事の下地調整材として作りましたが、外壁塗装の際にはこの厚みが付けれるという性質を活かし、様々なパターンを付けていく事も考えています。

そして当初は20kgの袋詰めにして販売する予定でしたが、塗装工事では使い勝手があまり良くないですので、10kgの袋詰めで一度作って頂きました。

通常は形崩れなどを避ける為に袋に満タンに詰められていますが、少し余裕を持たせて頂いて使いやすさを重視しました。

SPB-カチオンフィーラー Thichness

このカチオンフィーラーを使い、これから最強の塗装下地!アタックSPB工法®️で、新たな外壁塗装の新技術を手掛けています!

有限会社アタック塗研

アタックSPB工法で商標登録完了!

2020年11月20日に、アタックSPB工法®️

特許庁にて無事に商標登録が完了し、商標登録証が届きました!

現段階では、アタックSPB工法など誰も真似しないし必要なのか?と思うかも知れませんが、この先の展開で大きく発揮していく事と思います。

私はこの5年間、塗装工事は下地処理で仕上がり、長持ちするか?が決まると発信し続けてきた中で、現在施工代理店としてやっていきたいと興味を持って頂いてお問い合わせを頂いたのは8社程です。

その中で感じた事は、現段階では下地という重要性をそんな理解して塗装している業者さんは少ないという事がわかりました。

現在は超高耐候とうたっているフッ素や無機質などの高価な塗料を営業している業者さんが多いですが、上塗りでそんな高価な塗料を使っても下地の段階できちんとした工程を重ねて強固な地を形成していなければ、無意味だと私は思っています。

この商標登録を得た段階で、弊社はオリジナルのカチオンフィーラー、シックネスをOEMで製造して頂いてます。

カチオンフィーラーは昔から外壁塗装や防水の下地材として現在も使われていますが、外壁塗装の下地は微弾性フィーラーが主流となっている現在では、影の薄い存在になっていると思います。

正直な話、微弾性フィーラーは凄く良い下地材というよりも、コスト的な事や作業性が良いという事で当然のように使用されていますが、これに変わる良いという下地材がないからです。

カチオンフィーラーは昔から使われていましたが何故外壁塗装の下地材として影の薄い存在になっていったのか?

それはカチオンフィーラーで下地をした場合、その上からシーラーを塗らなければならないのでコストは高くなりますし、セメントですので後々割れてくるのでは? そういう点で微弾性フィーラーは1回塗るだけでその上から上塗りを塗れるのでコストは下がるし、弾性なので後々のひび割れにも強い!と捉えている人が多いからです。

私がずっと下地補修と下地素地調整の重要性を訴えている中で、やはり行き着いたのはカチオンフィーラーです。

カチオンフィーラーの本来の使い方とメリットを知らない人が多いです。

もしこの先、それを理解して施工する人が増えていけば、高価な塗料を使うよりも下地から工程を重ねて強固な地を作り塗装した方が断然良いと解釈して頂ける時が訪れると思っています。

カチオンフィーラーを塗装下地として使うメリットはこのような写真の状態の時にあります。

旧塗膜が所々で浮いて剥がれているような場合は、理想を言えば全て剥がして一からやら直したい!

しかしそれは凄く手間がかかりコストも上がりますので、それを提案して納得して頂ける施工主さんは少ないです。

なので、

剥がれる所まで剥がし、その部分だけを補修するという施工になります。

カチオンで求められるのは密着性です。

なぜカチオンは密着するのか?

それは調べて頂ければ意味を理解出来ると思いますが、そのメリット、デメリットを把握しておけば、最適な施工が可能となります。

そういう意味で、弊社はこの先カチオンフィーラーを押して参ります!

高価な上塗り材を使うよりも、強固な下地を形成して塗装した方が、安くて長期間維持出来る塗装が出来て施工主さんからも喜んで頂けるからです!